Influence of surface-active agents on the dynamic wetting film rupture: Gas migration and surface nanobubbles formation (Open Access)

周宝楠,赵冰龙,吴昌宁*,李俊国,刘科*

Keywords: Wetting film rupture;Gas migration;Surface nanobubbles;Surface-active agents

DOI: 10.1016/j.partic.2024.11.004

本研究采用精确的运动控制与同步高速显微双波长干涉技术,探讨了表面活性成分对润湿膜破裂行为的影响。研究结果揭示了一种全新的润湿膜破裂机制:在疏水界面,由于气体向固液界面的迁移驱动,导致表面纳米气泡的成核与生长。盐离子通过减弱静电相互作用并增强气体传输,加速了润湿膜的破裂;而表面活性剂的吸附则通过Marangoni效应使气液界面固定并阻碍气体迁移和表面纳米气泡的形成,延缓了润湿膜的破裂。此外,表面活性剂还影响三相接触线的形成动力学,不同分子结构、溶解性和离子特性导致摩擦力的变化,从而对润湿膜破裂的整体动力学产生影响。

本文已OA,相关研究成果发表于PARTICUOLOGY(Volume 96),欢迎感兴趣的读者扫描下方二维码或者点击文末“阅读原文”进入ScienceDirect官网阅读、下载!

研究背景

浮选是一种在矿物加工领域内被广泛采用的高效分离技术,其核心在于气泡与矿浆中矿物颗粒的相互作用,其中疏水颗粒会附着于气泡,而亲水颗粒则不会。在此过程中,气泡与颗粒接触时产生的流体动力学压力会使气泡界面变形,形成润湿膜。润湿膜的稳定性和破裂行为对矿物颗粒是否能成功附着在气泡上至关重要,直接影响到浮选的效率和选择性。尽管对润湿膜薄化的动力学已有较多研究,但润湿膜破裂的机制至今尚未明确。尤其是在表面活性组分存在的情况下,润湿膜的破裂行为变得更加复杂。因此,对润湿膜破裂机制展开深入的探索与研究,已然成为当前该研究领域所面临的一项极具挑战的任务。

研究方法

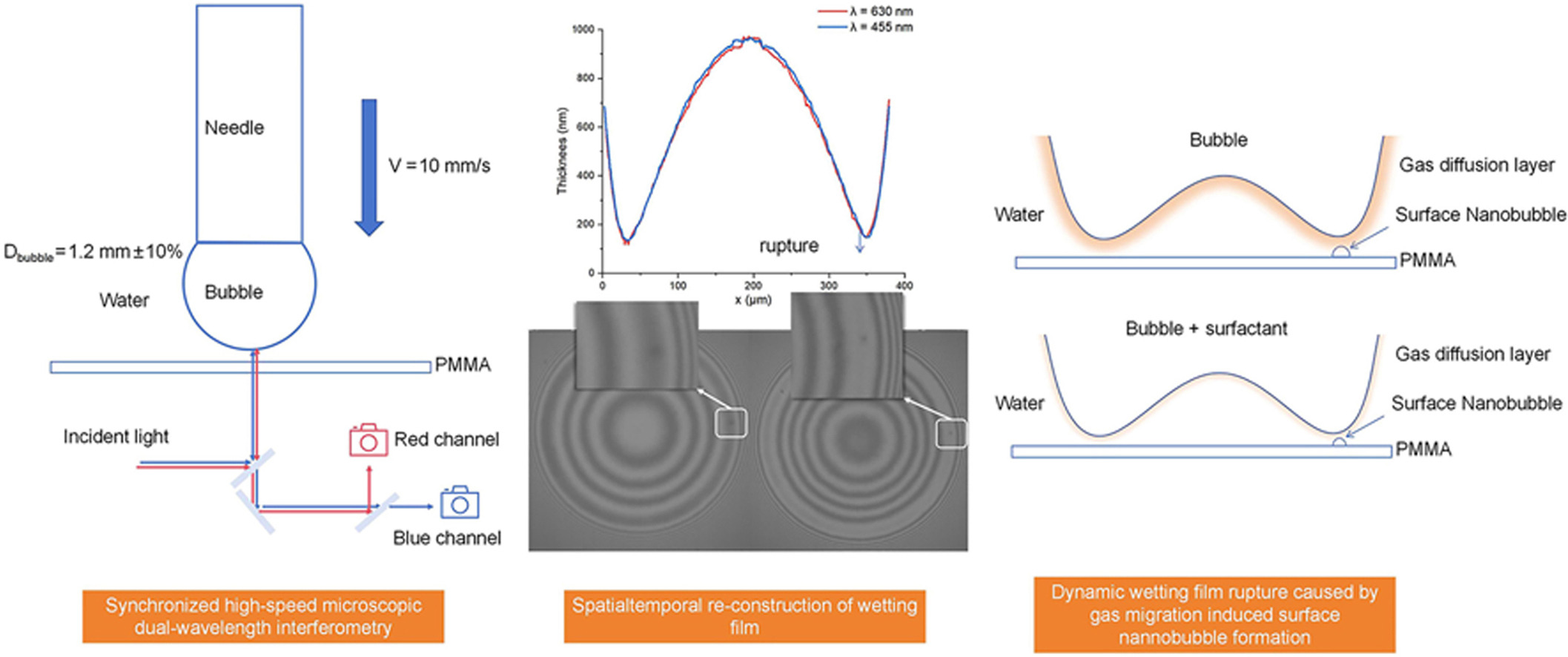

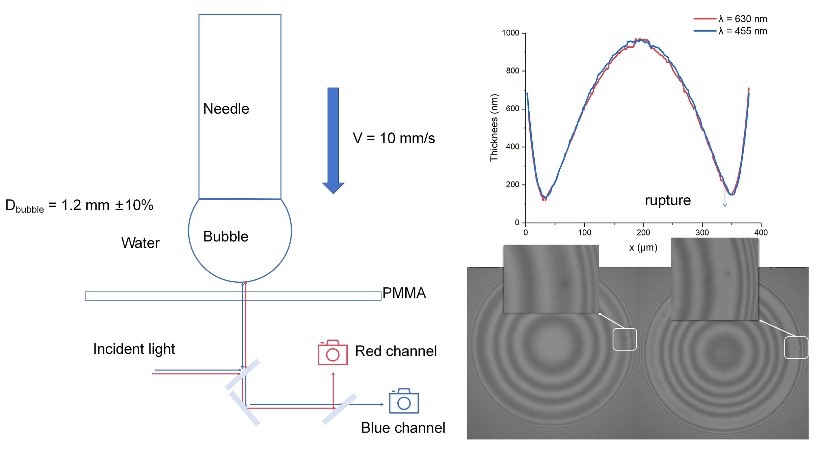

当润湿膜厚度与光源相干长度接近时,气液界面的反射光与入射光发生干涉现象。由于气泡表面径向对称,干涉图案呈环状分布,与牛顿环形式相近。利用光强信息即可对润湿膜的厚度分布进行求解,因此干涉法已成为测量润湿膜厚度的主要手段。但为了精确测量润湿膜的绝对厚度,需要准确定义干涉图像中的干涉级,因此本研究采用双波长(630 nm & 455 nm)干涉技术进行交叉求解。此外,为了进一步提高测量的时间分辨率,还优化了照明装置以及光路,同时使用高速同步摄影机,以实现对润湿膜破裂过程以及破裂瞬间的精细观测。

图1. 同步高速显微双波长干涉测量装置

要点精读

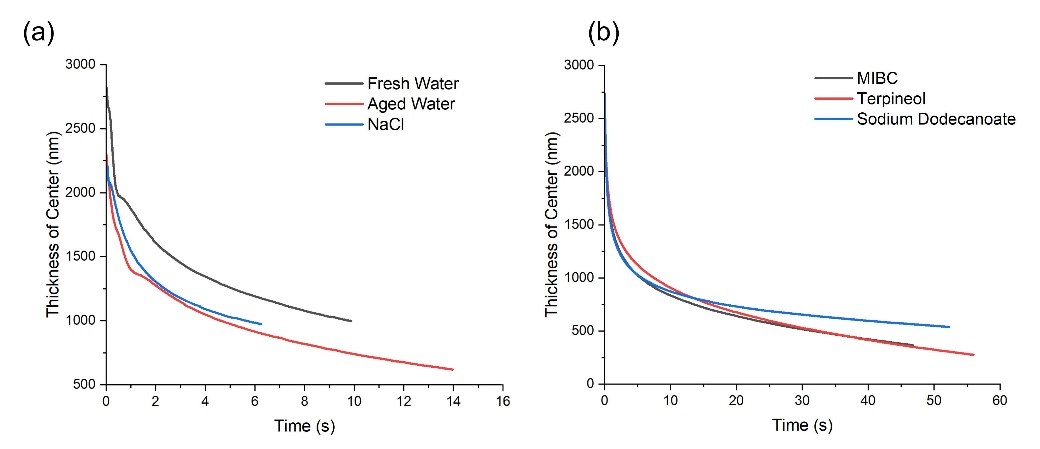

1、表面活性剂的作用导致气液界面切向不动。研究发现,当体系中存在表面活性剂时,气液界面所受的流体切向应力会改变界面的表面活性剂浓度分布,并通过Marangoni效应导致气液界面切向不动,使润湿膜的薄化速率急剧降低。此外,表面活性剂不同对聚甲基丙烯酸甲酯(PMMA)界面润湿膜的薄化动力学的影响程度不同。

图2. (a) 纯水与NaCl溶液中PMMA界面润湿膜中心液膜厚度随时间变化;(b) 表面活性剂溶液中PMMA界面润湿膜中心液膜厚度随时间变化

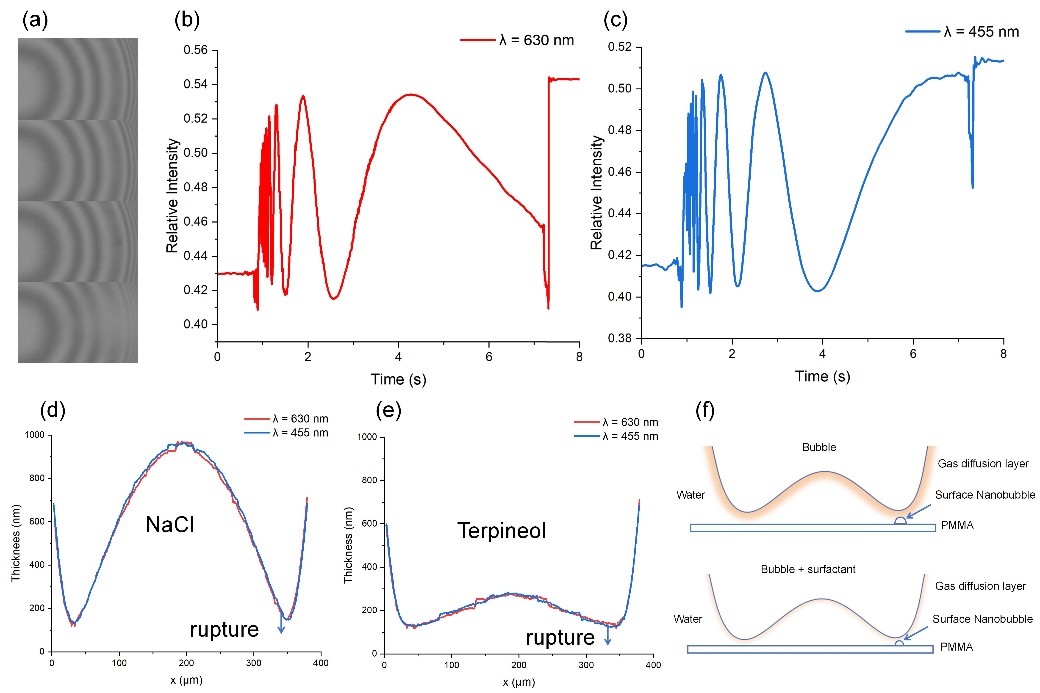

2、疏水界面纳米气泡的形成与润湿膜破裂。研究发现,疏水界面润湿膜最薄区域出现的亮度异常点与膜破裂过程密切相关。亮度异常可能是由于气泡中气体迁移至固液界面形成的表面纳米气泡所致,导致液膜厚度在异常点处突然减小,此变化会通过光强度的急剧变化得以体现。通过分析异常点的光强度随时间的变化,可进一步获得破裂时膜厚度数据。经分析,盐离子通过改变周围水分子的氢键结构,降低了气体跨界面传递阻力,增强了气体跨膜迁移速率,从而加速润湿膜的破裂;而表面活性剂则显著阻碍了气体迁移,通过增加界面传质阻力,降低了破裂高度并延长破裂时间。

图3. (a) 氯化钠溶液中润湿膜边缘亮度异常点及其引发的润湿膜破裂;(b) 异常点的亮度监测数据,630 nm;(c) 异常点的亮度监测数据,455nm;(d) NaCl溶液中润湿膜破裂时刻的径向切面轮廓;(e) 松油醇溶液中润湿膜破裂时刻的径向切面轮廓;(f) 由气体迁移诱导的表面纳米气泡导致润湿膜破裂

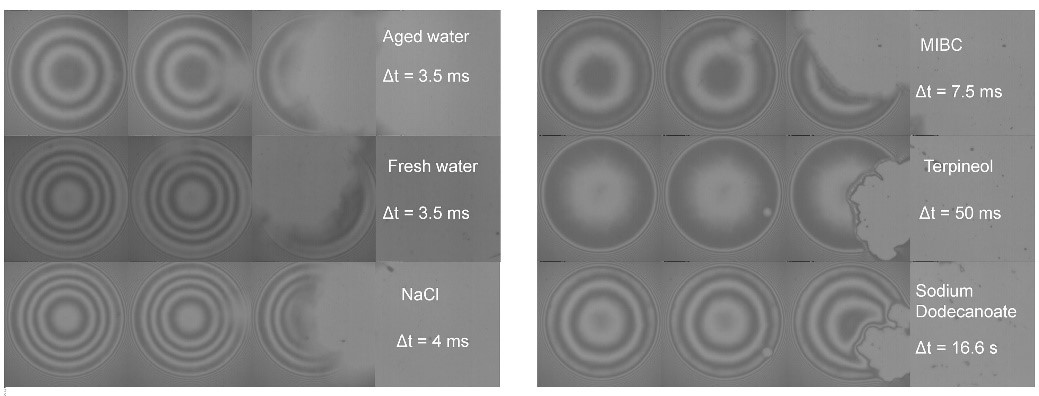

3、表面活性剂对三相接触线扩展动力学的影响。研究发现,NaCl对三相接触线移动速度影响不大,而不同表面活性剂则由于分子结构和吸附特性的不同,对退润湿过程的影响有显著差异。其中,甲基异丁基甲醇(MIBC)对退润湿时间的影响较小,而松油醇(Terpineol)和月桂酸钠与PMMA界面的相互作用较强,导致退润湿时间显著延长。由此也表明,表面活性剂的特性对退润湿过程有重要影响,而缓慢的退润湿过程会给那些对要求快速形成三相接触的应用带来负面影响,如浮选。

图4. 不同溶液中疏水表面退润湿所需时间(视场大小:384×384 μm)

亮点

1. 利用精确位移装置控制气泡撞击疏水表面,并结合双波长高速显微同步干涉技术对润湿膜变化的动态过程进行高时空分辨率的测量;

2. 揭示了一种新的润湿膜破裂机制:气体迁移诱导的表面纳米气泡导致动态润湿膜的破裂;

3. 表面活性剂对三相接触的形成过程有显著影响。

主要结论与展望

本研究通过精确的运动控制和同步高速显微双波长干涉测量技术,揭示了表面活性成分对润湿膜破裂行为的影响。研究发现了一种新的疏水界面润湿膜破裂机制,该机制由气体迁移至固液界面引起,导致表面纳米气泡的成核和生长并引发润湿膜破裂。

本文的研究结果将有助于更深入地理解润湿膜破裂的复杂机制,并为工业过程中润湿膜稳定性的调控提供科学依据。

通讯作者简介

刘科,南方科技大学讲席教授,博导,澳大利亚国家工程院外籍院士,美国化学工程师学会会士,国际氢能协会理事,研究工作主要围绕推动煤炭清洁低碳利用、土壤改良及甲醇氢能碳中和技术产业化开展。撰写专著2本,拥有中美及国际授权专利100余项,在国际期刊和会议上发表论文80余篇。先后主持UTC全球首辆车载汽油制氢-燃料电池汽车研制、GE Duke 630MW近零排放IGCC火电厂关键技术研发等项目,并获UTC最高个人技术成果奖(2003)、GE最佳专利奖(2006)、全美绿宝石特别科学奖(2006)和国际匹兹堡煤炭转化创新年度奖(2013)。提出煤炭行业首个碳中和技术路径,完成微矿分离及土壤改良减排关键技术示范,示范工程入选国家级碳中和典型案例(2021),获中国发明协会创新二等奖(2024)。因其对中国科技事业的突出贡献,先后获世界低碳城市联盟低碳人物奖(2021)、中国侨联侨界贡献奖一等奖(2022)。

吴昌宁,北京石油化工工程有限公司特聘研究员、技术委员会副主任,兼任南方科技大学教授,研究工作主要围绕含碳资源高效清洁转化及多相流仿真模拟分析开展。已发表期刊文章50余篇,参编专著3部,授权专利40余项。以负责人或核心骨干身份完成了6项国家级自然科学/863课题、2项央企科技创新项目、5项广东省及深圳市科技创新项目。先后获第28届国际匹兹堡煤炭大会优秀论文奖(2011)、教育部自然科学一等奖(2014)、神华集团科技论文一等奖(2016)、央企侨联·优秀创新团队奖(2017)、中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛银奖(指导教师,2020)、金砖国家工业创新大赛优秀项目奖(2022)、中国发明协会创新二等奖(2024)等。

供稿:原文作者

编辑、排版:《颗粒学报》编辑部

文章信息

Zhou,B.,Zhao,B.,Wu,C.,Li,J.,& Liu,K. (2025). Influence of surface-active agents on the dynamic wetting film rupture: Gas migration and surface nanobubbles formation. Particuology,96,171-179. https://doi.org/10.1016/j.partic.2024.11.004.