Nucleation and growth of MOF-based composite materials for electrochemical energy storage

顾顺郁,周会杰*,张梦瑶,周辰霏,丰万昌,姜远胜,庞欢*

Keywords: MOF composites; Synthetic strategy; Nucleation; MOF-on-MOF; MOF-in-MOF; Electrochemistry

DOI: 10.1016/j.partic.2025.04.019

本文综述了金属有机框架(MOF)复合材料成核机制导向的合成策略及其在电化学储能领域的前沿应用。聚焦动态诱导成核与种子介导生长两大核心机理,深入探讨了温度、溶剂、模板等参数对材料结构的精准调控作用,揭示了MOF复合材料在锂离子电池、锂硫电池、超级电容器及电催化中的性能优化机制。通过对比传统合成方法的局限性,提出了基于多尺度成核调控的理性设计范式,为高性能电化学器件开发提供了理论支撑与实践指导。

相关研究成果发表于PARTICUOLOGY(Volume 102),欢迎感兴趣的读者扫描下方二维码或者点击文末“阅读原文”进入ScienceDirect官网阅读、下载!

研究亮点

1. 成核机制导向的合成策略创新

文章突破传统合成综述的框架,从成核机制角度系统解析了MOF复合材料的制备过程,重点探讨动态诱导成核(通过调控温度、溶剂等参数)和种子介导生长(基于MOF或功能材料种子)对晶体生长路径的精准控制,揭示了材料结构与性能之间的内在关联,为理性设计高性能MOF复合材料提供了理论指导。

2. 多功能材料的协同增效设计

通过将MOF与MXene、石墨烯、COF等材料复合,构建了多维异质结构(如核壳、夹层等),充分发挥MOF的高比表面积与功能材料的导电性优势,显著提升了复合材料的电化学稳定性与反应动力学。例如,MXene@MOF异质结构可有效抑制锂硫电池工作中多硫化物穿梭效应,而MOF/COF共价复合体则优化了电荷传输路径。

3. AI驱动的材料开发前瞻性展望

提出将人工智能(如机器学习、数据挖掘)融入MOF复合材料的理性设计中,通过算法预测最优结构、优化合成参数,并加速其在能源存储、环境修复等新兴领域的探索,为突破传统试错法局限、实现绿色高效制备指明方向。

研究背景

MOF材料凭借高比表面积、可调孔隙结构和丰富活性位点,成为众多领域研究的热门。然而,因其固有缺陷(如低导电性、结构稳定性不足等)限制了实际应用。现有研究多集中于单一功能材料的复合策略,对材料形成过程的动力学与热力学机制缺乏系统性解析。鲜有研究从机理层面系统探讨MOF基复合材料的形成过程,导致关键控制条件(如动态成核参数、异质界面匹配度等)对材料生长调控与性能提升的作用机制尚未被充分揭示。

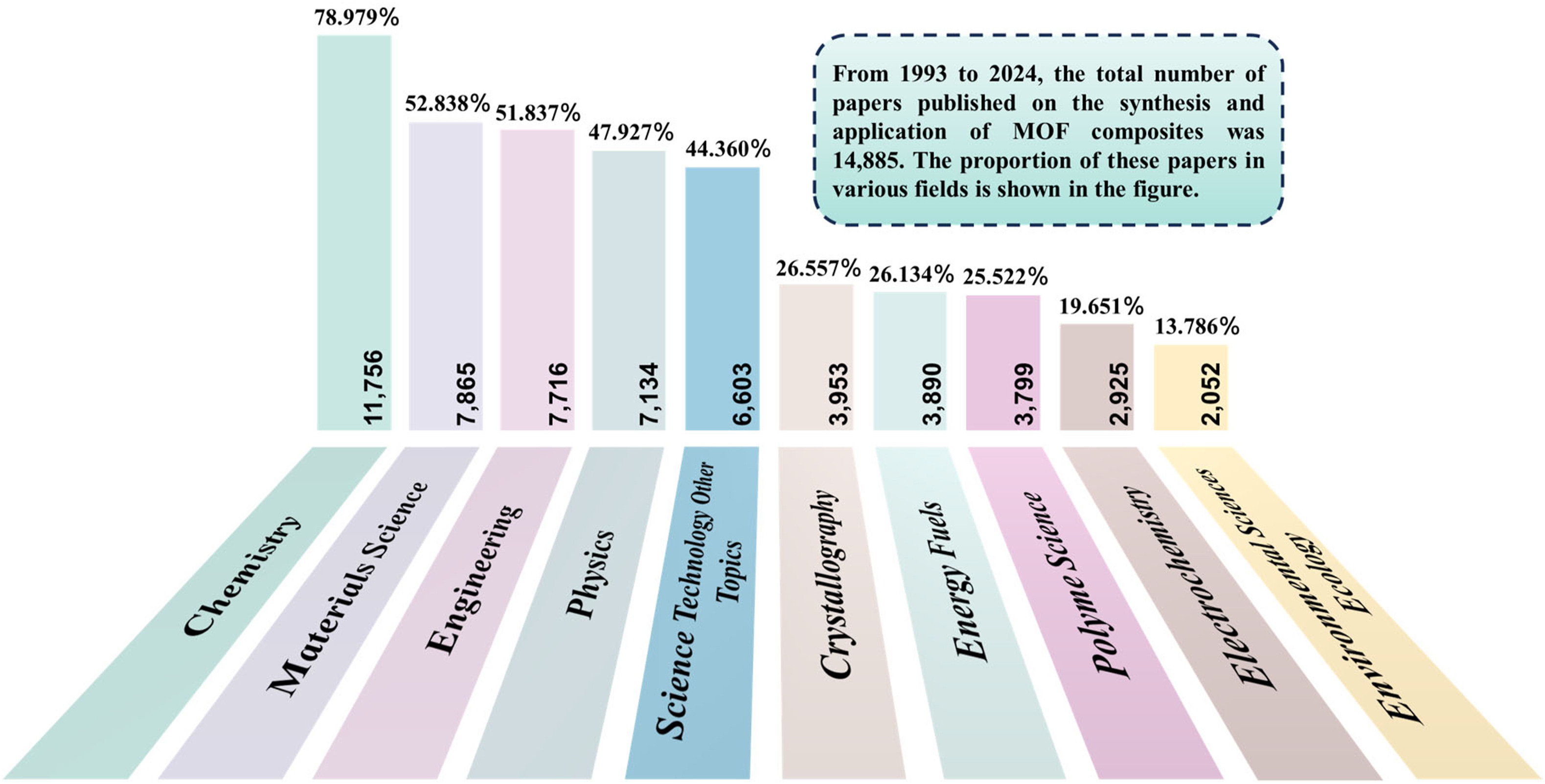

图1. 1993–2024年MOF复合材料在各领域中发表的相关论文数

要点精读

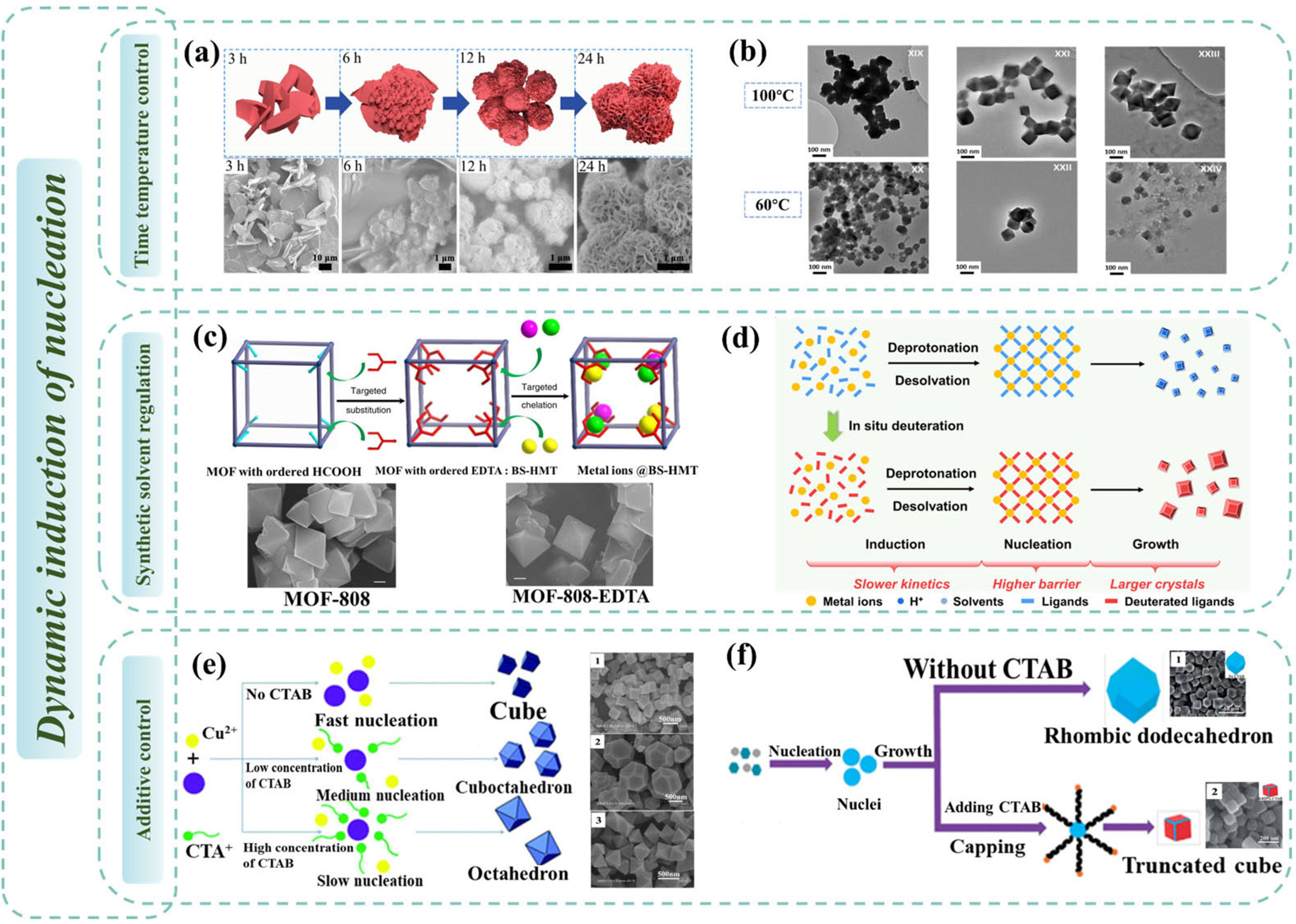

1. 动态诱导成核

通过调节合成参数如温度、浓度、溶剂和 pH来控制MOF核化的能量势垒,从而增强成核、生长和结晶度。反应时间和温度共同调节MOF晶体的尺寸和形状,其形态会随时间动态演变。此外,溶剂在MOF复合材料的形成中扮演多种关键角色,包括作为反应介质、促进配体交换、控制结晶动力学以及作为结构导向剂等。调节剂也可在合成系统中发挥作用,包括表面活性剂、单羧酸等,能够调节MOF颗粒的尺寸、孔径和形态。

图2. 动态诱导成核控制MOF形态

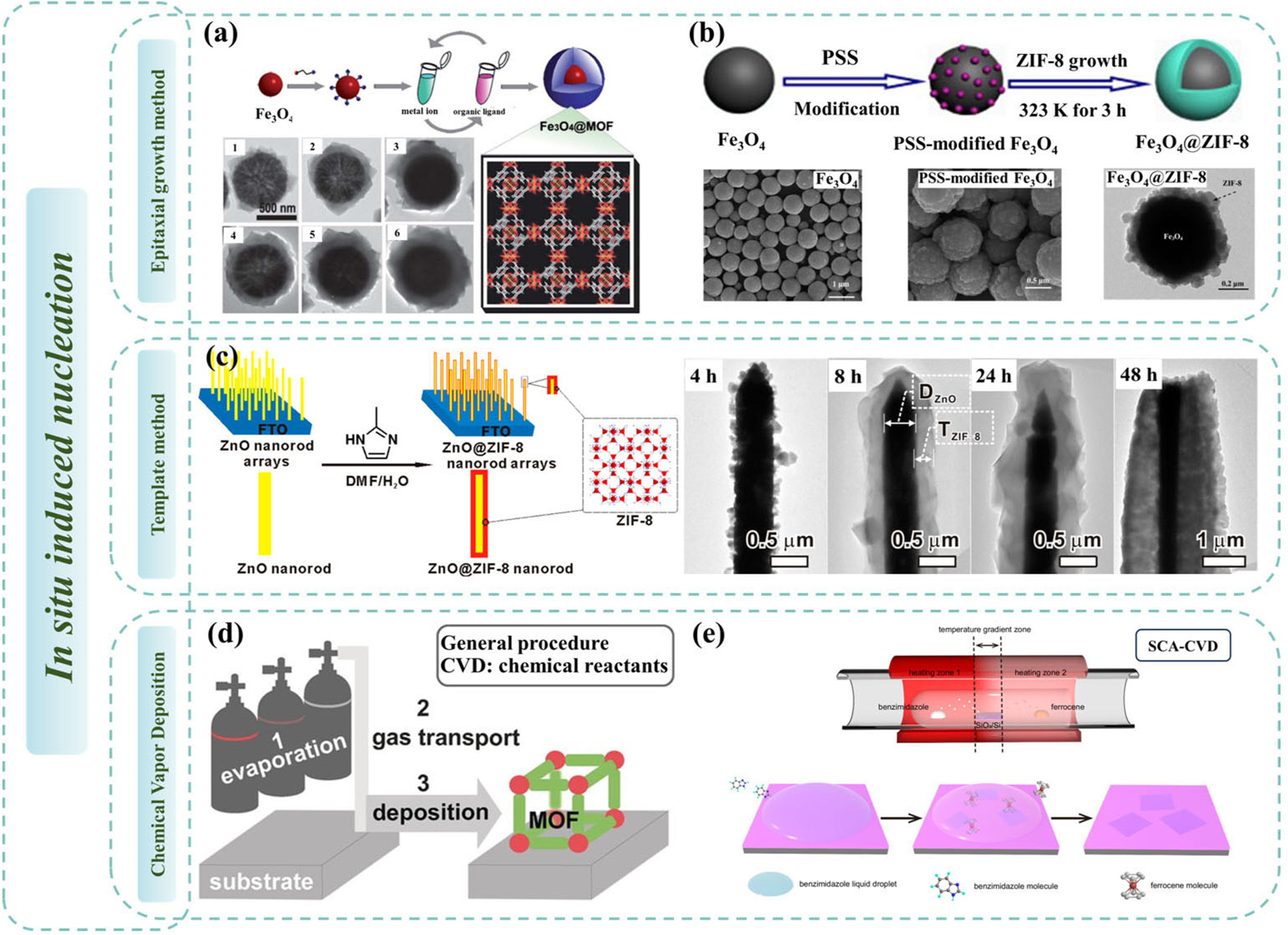

2. 原位诱导成核

需要引入特定的成核剂或前体,以直接在特定的反应体系或环境中诱导和控制成核过程,实现MOF材料在特定位置的成核和形态属性的精确控制。主要方法包括外延生长、模板介导的合成、化学气相沉积和原位生长(一锅法)等。

图3. 原位诱导成核控制MOF生长位置

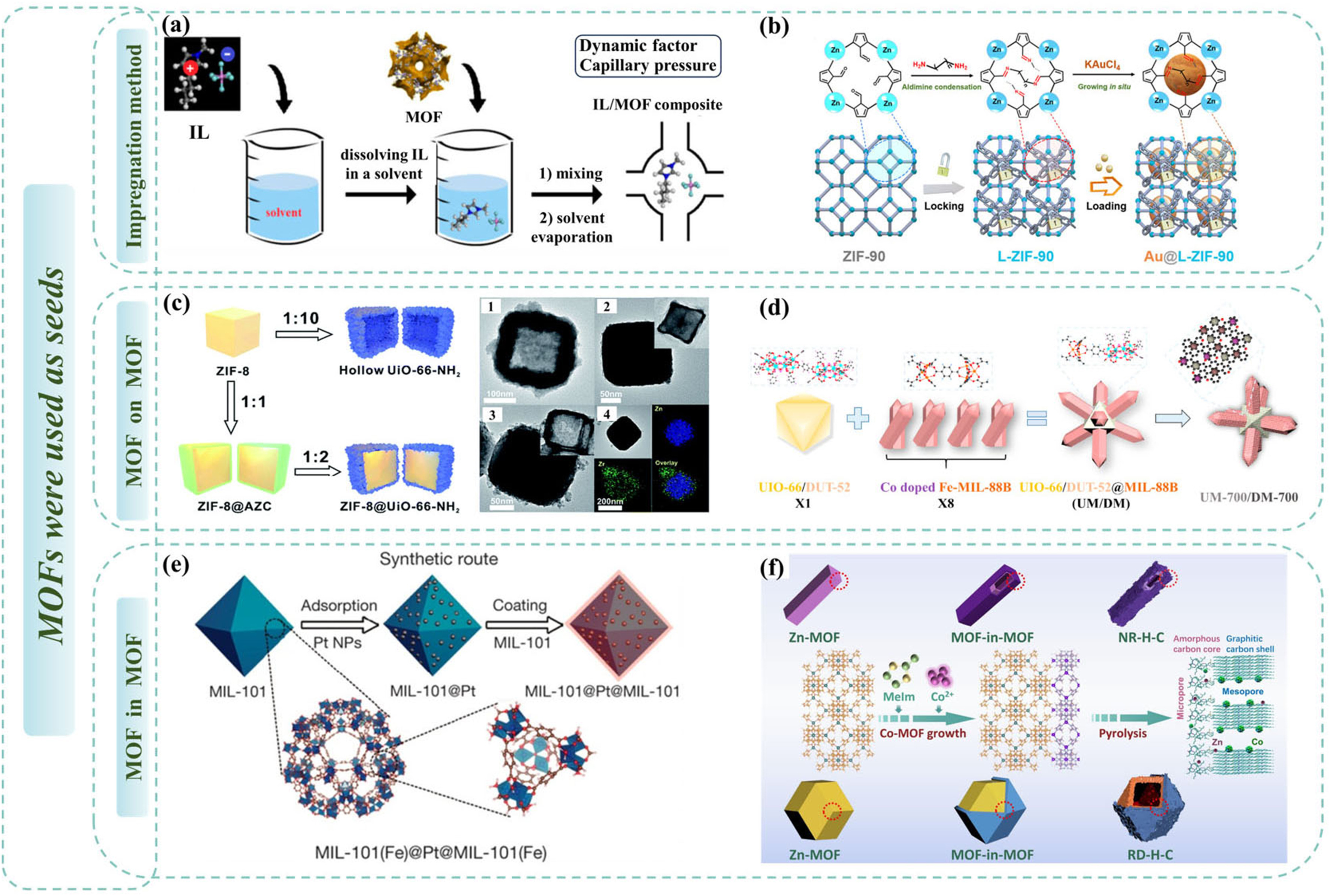

3. 种子生长法

进一步拓展MOF复合材料的设计和制备边界,无论是利用MOF自身作为种子还是借助其他功能材料作为种子,都能充分发挥种子的引导作用和自身特性,实现复合材料的多维度、多层次结构设计,显著提升复合材料的性能和功能特性,尤其在提高电化学性能方面展现出巨大潜力。如在MOF-on-MOF结构中,能实现独特核壳结构和协同效应;在以MXene等功能材料为种子的合成中,可充分结合不同材料的优势,增强MOF的导电性、稳定性等关键性能,拓宽其在电化学储能和催化等领域的应用前景。

图3. 以MOF为种子合成MOF复合材料

主要结论与展望

本文阐述了基于成核机制的MOF材料制备方法,同时揭示了在电化学储能中的作用机制,为开发高性能电化学储能材料提供了新视角和实践指导,推动了MOF复合材料领域的理论发展,并为设计高能量密度、高功率密度以及高循环稳定性的电化学储能设备奠定了基础。

随着人工智能(AI)技术的快速发展,将其与MOF复合材料的设计、合成和优化等过程相结合,势必为新材料的开发与应用带来技术变革与创新。

通讯作者简介

周会杰,扬州大学“青年百人”,校特聘教授。主要从事新能源纳米材料的开发与研究,利用3D打印技术实现储能器件结构的优化与性能调控。共发表 SCI 论文20余篇,其中以第一/通讯作者发表SCI论文10篇,获授权发明专利两项。主持扬州大学高层次人才启动费等。

庞欢教授课题组介绍:https://www.x-mol.com/groups/panghuan

供稿:原文作者

排版:《颗粒学报》编辑部

文章信息

Gu, S., Zhou, H., Zhang, M., Zhou, C., Feng, W., Jiang, Y., & Pang, H. (2025). Nucleation and growth of MOF-based composite materials for electrochemical energy storage. Particuology. 102, 216-239. https://doi.org/10.1016/j.partic.2025.04.019.