Investigation on the intra-particle anisotropic transport properties of a beech wood particle during pyrolysis (Open Access)

Andrea Dernbecher, Supriya Bhaskaran, Nicole Vorhauer-Huget, Jakob Seidenbecher, Suresh Gopalkrishna, Lucas Briest, Alba Dieguez-Alonso*

Keywords: CFD; Biomass; Pyrolysis; Anisotropic pore structure; Permeability tensor

DOI: 10.1016/j.partic.2025.01.006

本文已OA,相关研究成果发表于PARTICUOLOGY(Volume 98),欢迎感兴趣的读者扫描下方二维码或者点击文末“阅读原文”进入ScienceDirect官网阅读、下载!

研究亮点

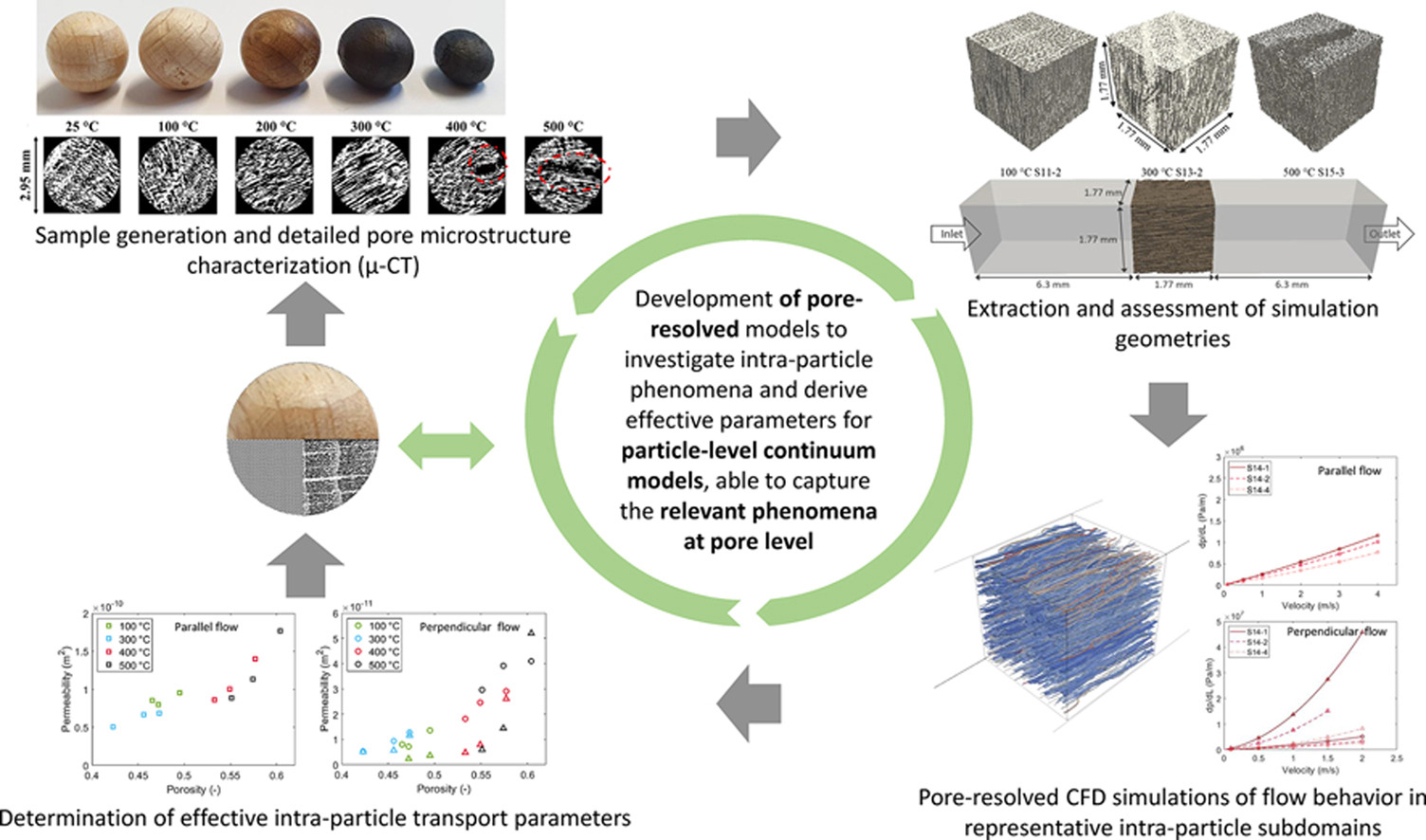

(1)利用μ-CT技术研究不同热解阶段颗粒形态和孔隙微观结构及其演变。

(2)基于真实颗粒几何结构的孔隙解析CFD模拟研究热解过程中颗粒内孔隙微观结构对传输特性的影响。

(3)发展了基于颗粒孔隙结构的孔隙解析模型。

内容简介

生物质颗粒及其炭化产物均具有分级多孔结构特征。这种复杂的孔隙结构直接影响颗粒内部传质、颗粒间相互作用以及热化学反应进程。而传统模型往往将颗粒简化为均匀多孔介质,忽略了生物质固有的分级多孔与各向异性特征以及热解过程中孔隙的动态变化(如裂纹生成、孔隙率非单调演化等),导致模型预测精度受限。本文旨在通过解析生物质颗粒在热解过程中其各向异性渗透率和迂曲度的变化,研究颗粒形态和微观结构演变(如,颗粒收缩,孔隙膨胀、堵塞等)及其对热转化过程中孔隙内部传质和反应机制的影响。

实验选取山毛榉木材颗粒为研究对象,分别在100 ℃、200 ℃、300 ℃、400 ℃和500 ℃条件下进行热解,采用X射线微计算机断层扫描技术(μ-CT)对各阶段热解产物进行二维表征,通过对二维断层图像的三维重构,构建具有真实几何特征的三维颗粒模型并将其应用于CFD模拟。本研究创新性地将μ-CT与CFD耦合,对多个中间热解阶段(而非仅处理前后)进行系统分析,通过考察系统中不同流速、不同方向上的压降变化,评估颗粒内孔隙微观结构的非均质性和各向异性对渗透率和迂曲度的影响,阐明孔隙结构的动态演变及其对传质特性的影响。研究发现孔隙结构在热解过程中呈非单调性变化;明确了引入渗透率张量进行模型优化的必要性;并开发了基于颗粒真实几何结构的孔隙解析模型。本文为更好地理解生物质转化中涉及的物理过程提供了一种重要的研究方法;获得的有效参数,比如有效渗透率、迂曲度等可作为时间和空间(或方向)的函数用于后续模型放大,从而提升模型的精确度。

文章信息

Dernbecher, A., Bhaskaran, S., Vorhauer-Huget, N., Seidenbecher, J., Gopalkrishna, S., Briest, L., & Dieguez-Alonso, A. (2025). Investigation on the intra-particle anisotropic transport properties of a beech wood particle during pyrolysis. Particuology, 98, 172-190. https://doi.org/10.1016/j.partic.2025.01.006.