An in-depth numerical simulation analysis of the hydrodynamic characteristics of internally-reinforced spouted beds

白秦,吴峰*,郝俊昊,李小龙,邓志安

Keywords: Spouted bed; Hydrodynamics; CFD; TFM

DOI: 10.1016/j.partic.2025.03.003

针对常规喷动床中颗粒径向混合程度弱、流动死区大等局限性,本研究首次从强化床内多喷嘴和导向管两种内部部件的角度,并通过组合优化,提出了两种新型内部强化结构喷流床:整体式多喷嘴导向管喷动流化床和整体式多喷嘴开孔导向管喷动流化床。结果表明,与常规喷动床和导向管喷动床相比,新型内部元件的加入显著提高了气相和颗粒的径向速度以及气固滑移速度,同时减少了床层内的流动死区。此外,新型喷流床内气体湍流动能和颗粒拟温度更高,喷流区气体流速波动增大,床内颗粒波动增强。

本文发表在PARTICUOLOGY(Volume 100),收录于专刊“Advances in Spouted Beds – 8th International Symposium on Spouted Beds in honour of Norman Epstein”。客座编辑为巴斯克大学的Martin Olazar教授和Dr. Gartzen Lopez,英属哥伦比亚大学的毕晓涛教授和Dr. Choon Jim Lim,福州大学的鲍晓军教授。欢迎感兴趣的读者扫描下方二维码或者点击文末“阅读原文”进入ScienceDirect官网阅读、下载!

亮点总结

(1)通过引入多喷嘴和导向管,提出了两种新型内强化结构喷动床:整体式多喷嘴导向管喷动流化床和整体式多喷嘴开孔导向管喷动流化床

(2)带内强化结构的喷动床增加了喷动床喷射高度,减少了流动死区

(3)带内强化结构的喷动床具有高的气体湍动能以及颗粒拟温度,由此表明组合内强化构件强化了床内气固接触效率

研究背景

柱锥形喷动床作为一种高效的颗粒-流体接触器,具有结构简单、喷射状态稳定等优点。但随着对喷动床技术研发的不断深入,常规喷动床的不足也逐渐显露,其内外分层流动时颗粒缺少径向混合,环隙区部分的流动死区较大。据文献报道,对常规喷动床内进行结构优化,可克服上述局限性,有效提高喷动床内的气固接触效率和反应性能。因此,探究内强化结构的新型喷动床内流体力学特性对新型喷动床的设计优化及工业应用具有指导意义。

要点精读

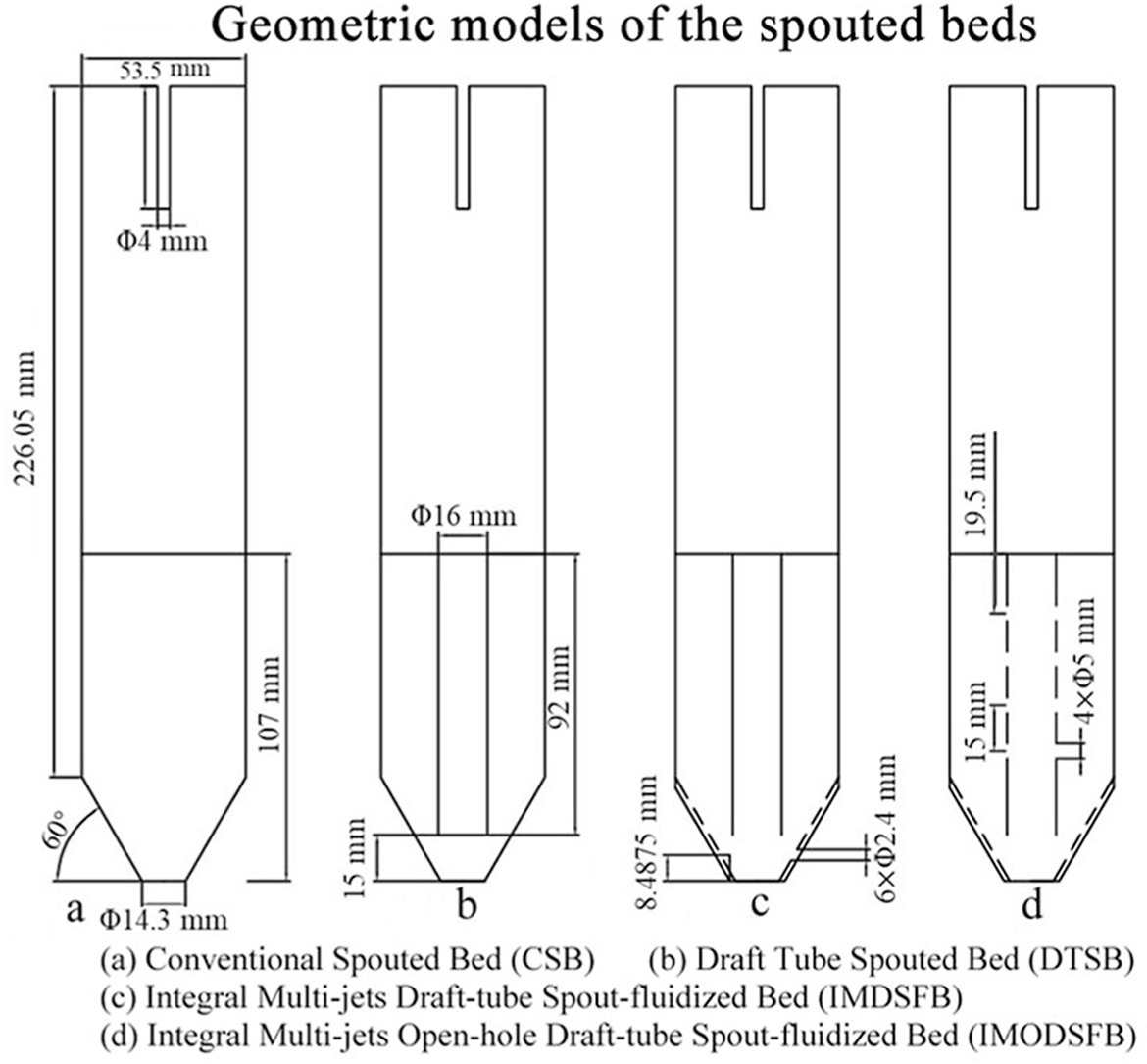

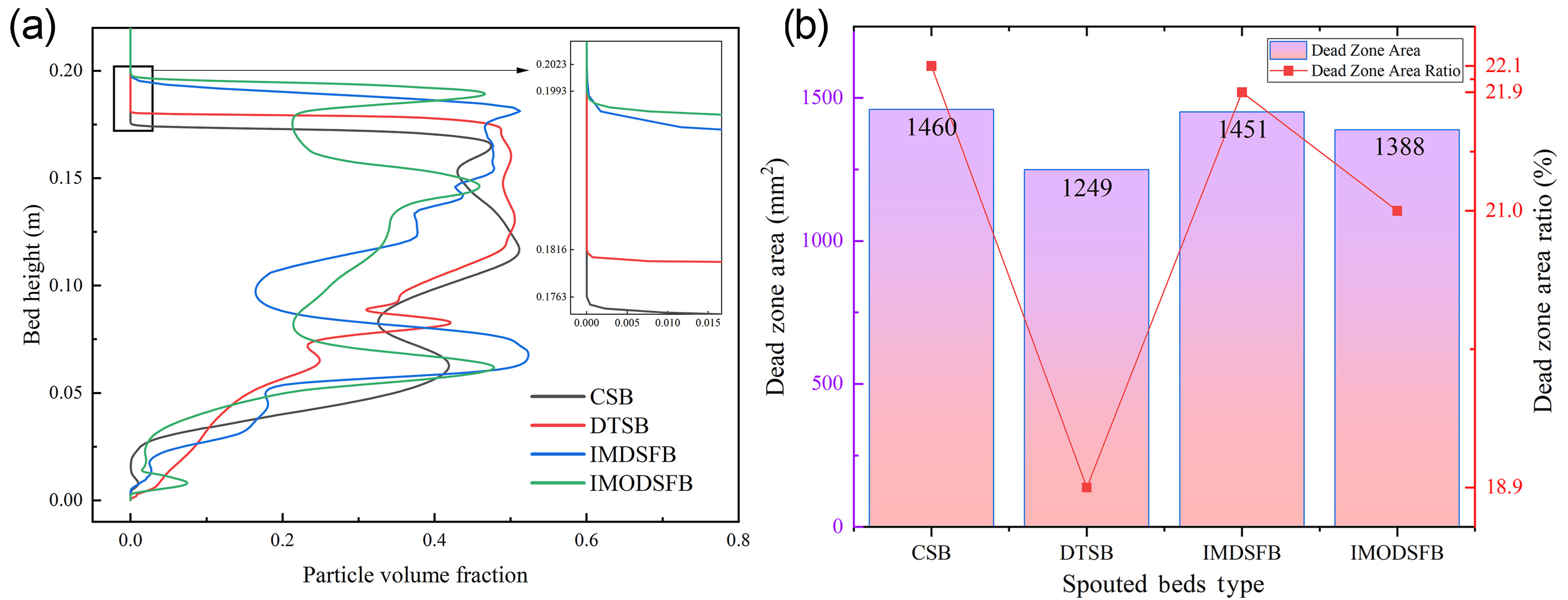

1、新型喷动床内喷射高度增加,流动死区减少。本文在常规喷动床(CSB)和导向管喷动床(DTSB)基础上,提出两种带内强化结构的新型喷动床:整体式多喷嘴-导向管喷动流化床(IMDSFB)和整体式多喷嘴-开孔导向管喷动流化床(IMODSFB)。其中,整体式多喷嘴-导向管喷动流化床是在导向管喷动床的锥体区添加了多个侧喷嘴,预通过引入侧喷嘴使锥体区颗粒获得有效扰动;整体式多喷嘴-开孔导向管喷动流化床是在整体式多喷嘴-导向管流化床内的导向管上开孔,预通过增加气速,以加强环隙区颗粒扰动,减少死区的形成。通过对四种喷动床内流体力学特性模拟分析发现,在内强化构件的影响下,新型喷动床的喷射高度相比常规喷动床的喷射高度分别增加了14.75%和7.49%,流动死区分别减少了1%和5%。

图1(a)四种喷动床轴线上颗粒体积分数随床层高度的变化 (b)四种喷动床的死区面积及百分比

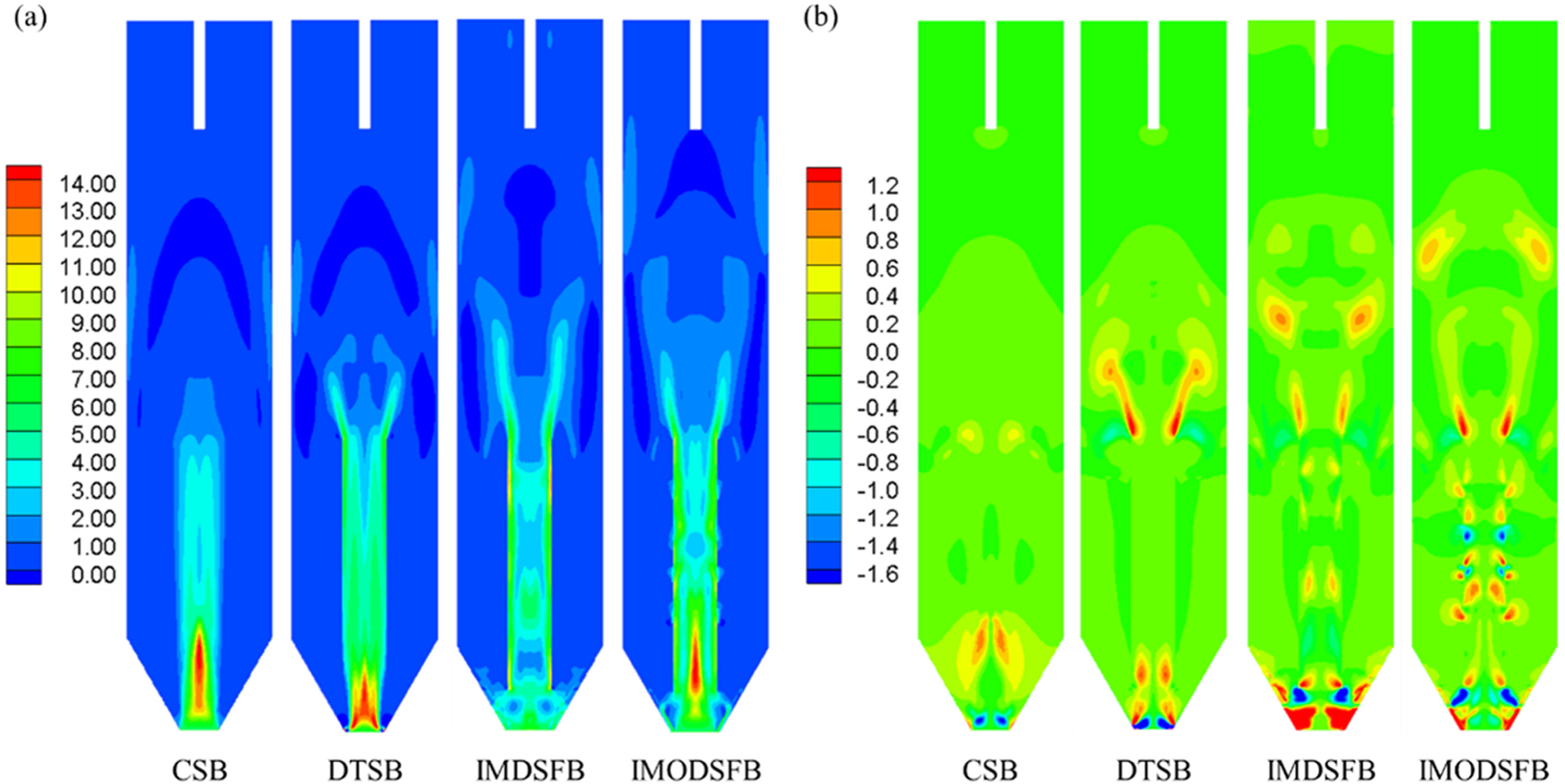

2、新型喷动床增强了环隙区内气固径向混合,减少了死区。与常规喷动床相比,导向管式喷动床在环隙区虽一定程度上降低了部分气体的径向速度,但增强了气体的轴向速度,从而提高了喷淋高度。多喷嘴和导向管的组合使用增加了喷动床内锥形区气体径向运动的频率。而多喷嘴和开孔导向管的组合内构件又进一步强化了气体在喷动床环隙区的径向运动,在增加喷射高度的同时增强了环隙区内气固径向混合,减少了死区的形成。

图2 (a)四种喷动床的气体轴向速度分布云图和(b)气体径向速度分布云图

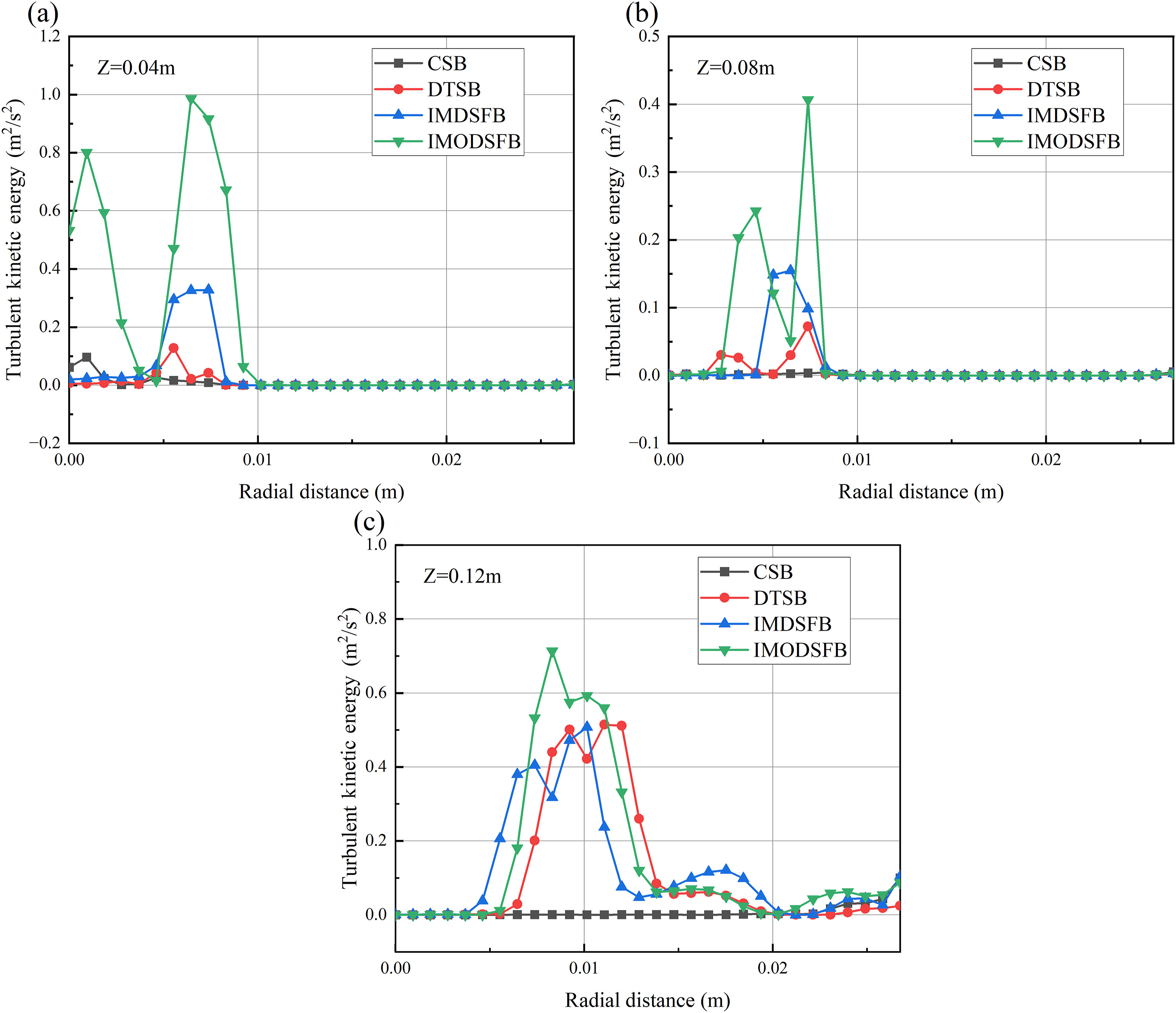

3、新型喷动床增强了锥形区的气体湍流动能。由于气固两相在CSB和DTSB中径向混合不足,导致环隙区的气体湍动能几乎为零。多喷嘴结构的引入增强了锥形区的气体湍流动能,使得整体式多喷嘴导向管喷动流化床(IMDSFB)和整体式多喷嘴开孔导向管喷动流化床(IMODSFB)增强了锥形区域气体的径向扰动,但对环形区域气体的径向扰动影响并不显著。DTSB、IMDSFB和IMODSFB的气体湍流动能均大于CSB。

图3 不同床层高度下四种喷动床气体湍动能随径向距离的变化

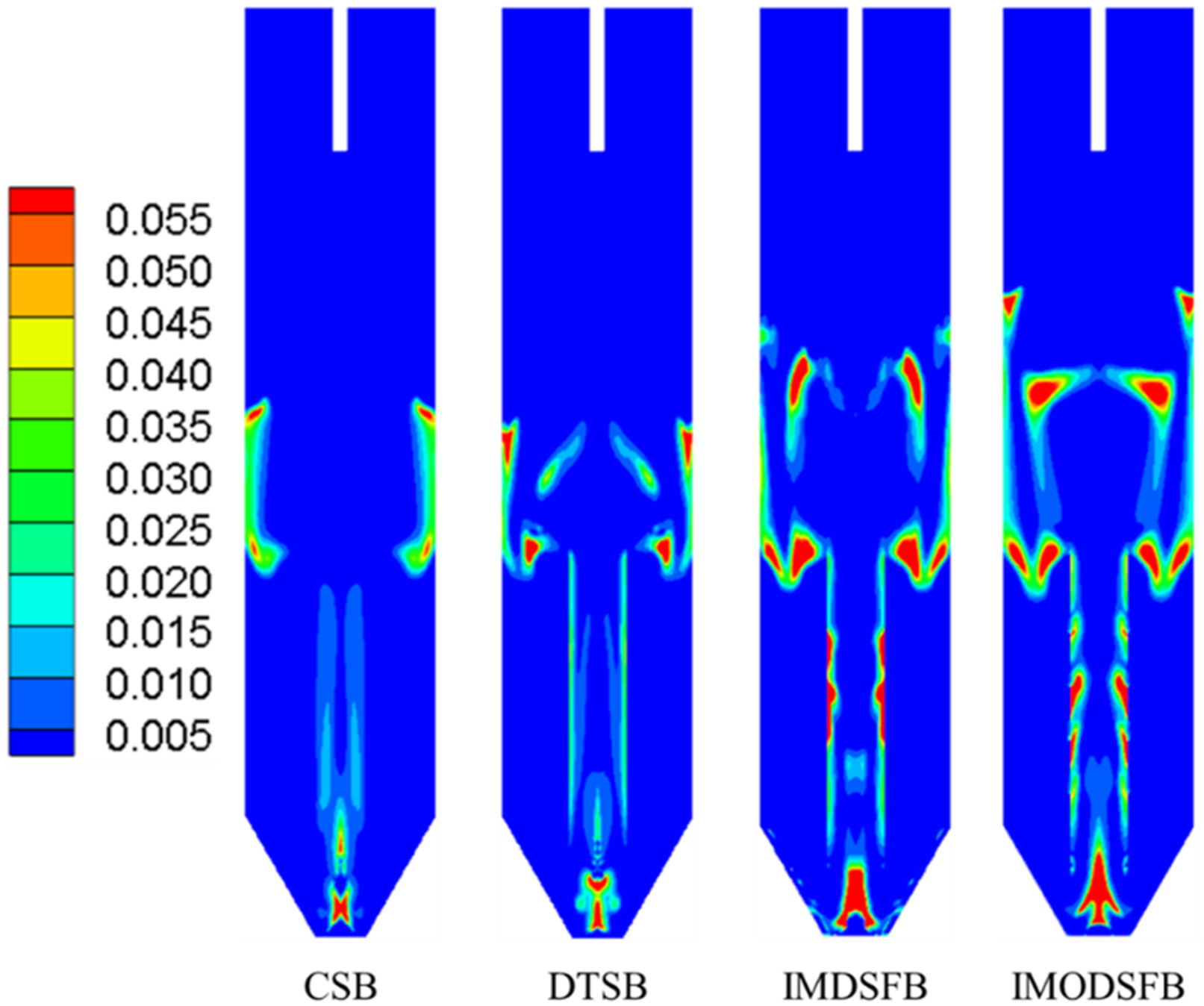

4、内强化构件增加了颗粒间碰撞的频率,加剧了颗粒波动。导向管结构导致喷射区和壁面附近的颗粒碰撞加剧。随着多喷嘴的增加,IMDSFB进一步放大了锥形区和喷射区气泡界面密集区域的颗粒碰撞。在IMDSFB的导向管上开孔,又进一步增强了喷射区的颗粒碰撞。综上所述,与常规喷动床相比,三种内部增强结构均促进了气泡界面喷射区和致密区颗粒的碰撞,显著改善了气固相相互作用。

图4 四种喷动床内颗粒拟温度分布云图

结论与展望

本研究在常规喷动床中引入多喷嘴和导向管并经组合优化,设计了两种新型的内部增强喷流流化床配置,通过对CSB、DTSB以及新提出的带内强化结构的喷动床(IMDSFB和IMODSFB)进行了气固流动模拟,对喷动床内的流体力学特性进行了分析。结果表明:与CSB相比,DTSB、IMDSFB和IMODSFB的喷射高度分别提高了2.92%、14.75%和7.94%;相同工况下,新型喷动床内颗粒流动死区比例减小;通过强化喷流床内部结构增强了气固相互作用,改善了传热传质,DTSB、IMDSFB和IMODSFB的气体湍动能和颗粒拟温度均高于CSB。

本文通过探究新型喷动床中内强化结构及其流体力学特性,为喷动床结构优化设计提供了一种思路,也为进一步解析喷动床内传质传热的反应机制等相关工作奠定了良好基础。

通讯作者

吴峰,西北大学化工学院教授、博士生导师。唐仲英基金会仲英学者、全球华人化工学者研讨会“未来化工学者”、江苏省科技副总、桐江学者讲座教授、陕西省首批秦创原“科学家+工程师”队伍首席科学家、陕西石化青年科技突出贡献奖获得者。担任Science Journal of Chemistry编委、Chemical Science and Engineering编委、Energy Storage and Saving青年编委、EI源刊《化工进展》编委等。主持国家自然科学基金面上项目(4项)、陕西省秦创原“科学家+工程师”队伍建设项目、“仲英青年学者”人才项目、教育部产学研项目、教育部博士点基金、陕西省自然科学基金面上项目、中国博士后基金特别资助项目、中国博士后面上一等资助项目及校企、军民合作横向课题等30余项。参与完成“国家重点研发计划项目”、“新世纪优秀人才支持计划”、“国家自然科学基金面上项目”等项目;主持教学项目4项(省部级1项)。第一或通讯作者发表SCI/EI收录论文100余篇;第一作者出版学术专著2部(科学出版社);第一作者授权专利19项(转让2项),获得软件著作权1项。第一完成人获得中国化工学会科技进步奖二等奖1项、陕西石化科技奖一等奖2项、陕西省科学技术三等奖1项、陕西高等学校科学技术二等奖2项、陕西省科技工作者创新创业大赛三等奖3项等。

供稿:原文作者

编辑:《颗粒学报》编辑部

文章信息

Bai, Q., Wu, F., Hao, J., Li, X., & Deng, Z. (2025). An in-depth numerical simulation analysis of the hydrodynamic characteristics of internally-reinforced spouted beds. Particuology, 100, 1-13. https://doi.org/10.1016/j.partic.2025.03.003.