Thermal safety overview of silicon-carbon anode in lithium-ion batteries: Key parameters in determining the reactivity

姜治均,罗振辉,郭嘉欣,杜云飞,姜丰,沈乃潞,汪涛,刘旭,黄杰,陈文汉,周扬,吕之阳,沈馨*,程新兵*,吴宇平

Keywords: Lithium ion battery; Silicon-carbon anode; Safety; Electrolyte; Solid electrolyte interphase

DOI: 10.1016/j.partic.2025.03.013

为推动高比容量硅碳负极的规模化应用,其高反应活性带来的潜在热失控风险亟待深入解析。本研究通过硅碳材料的可控合成,系统地探究了微观结构与热反应活性之间的关联性,首次揭示了硅碳负极热失控的关键风险源——表面“浮硅”,并进一步剖析了硅碳颗粒表面包覆碳层厚度、多孔硬碳基底孔径及荷电状态对浮硅产生量的影响。该工作为高热安全性硅碳结构设计提供了理论基础,也为石墨负极掺混硅碳的热安全风险评估提供了参考。

相关研究成果发表于PARTICUOLOGY(Volume 100),欢迎感兴趣的读者扫描下方二维码或者点击文末“阅读原文”进入ScienceDirect官网阅读、下载!

研究亮点

(1)解析了硅碳负极的微观结构与热安全性的关联性

(2)揭示了浮硅颗粒是影响硅碳负极热安全性的直接因素

(3)阐明了硬碳基底孔径分布与电极锂化状态对硅溢出行为的交互机制

研究背景

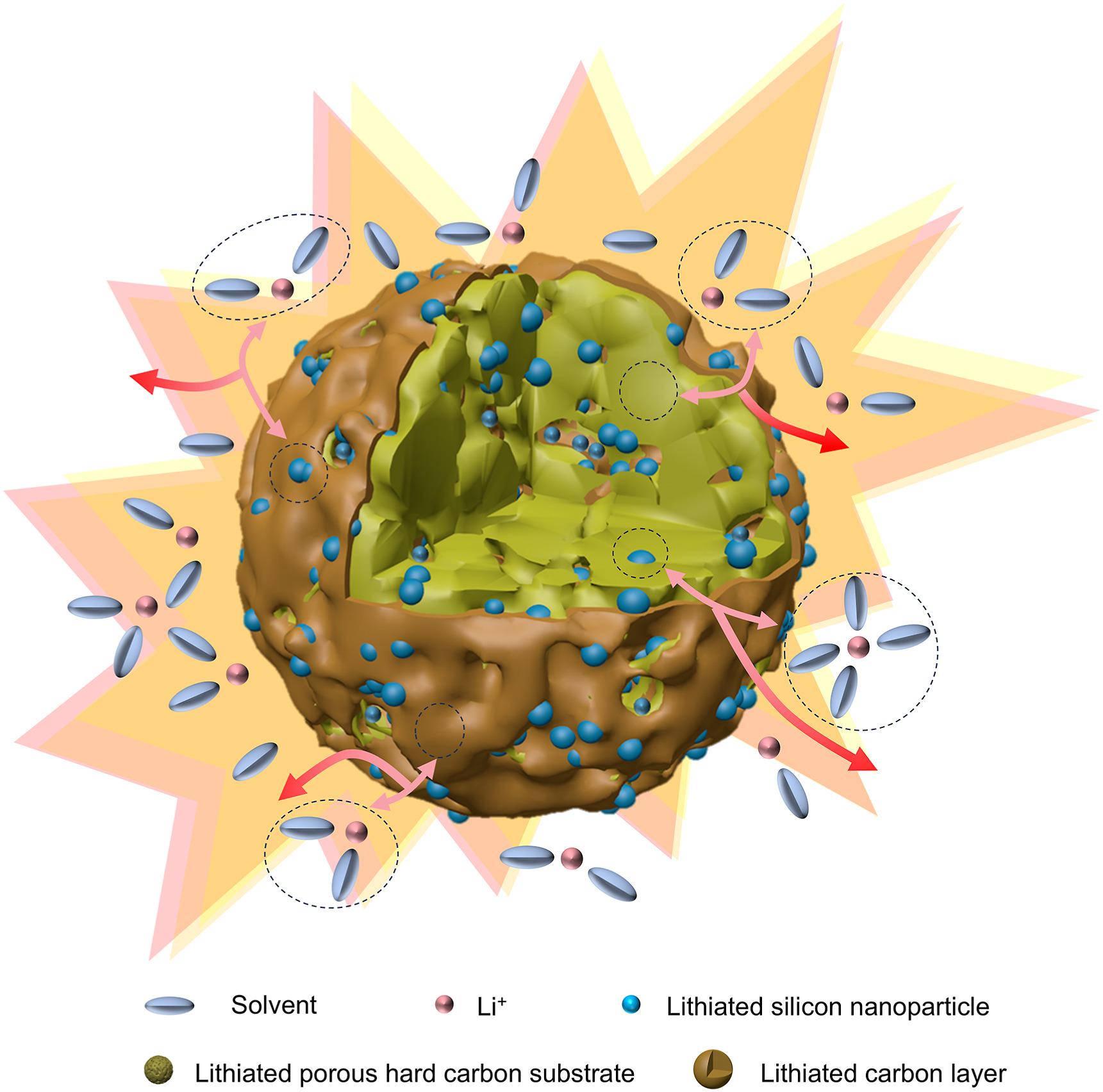

锂离子电池的热安全性始终是业界关注焦点。相较于传统石墨负极,硅碳负极的高体积膨胀率会伴随颗粒碎裂和固体电解质界面(SEI)膜持续破损等问题,且锂化过程中与电解液的高反应活性又增加了电池热失控的风险。目前,提高硅碳负极热稳定性的策略主要集中在电解液优化与SEI膜改性两大方向,但硅碳材料本征特性对热失控产热贡献机制的研究尚不完善。通过精准调控硅碳材料微观结构,有望从源头上阻断热失控链式反应的触发路径。

要点精读

1. 硅碳材料的可控制备

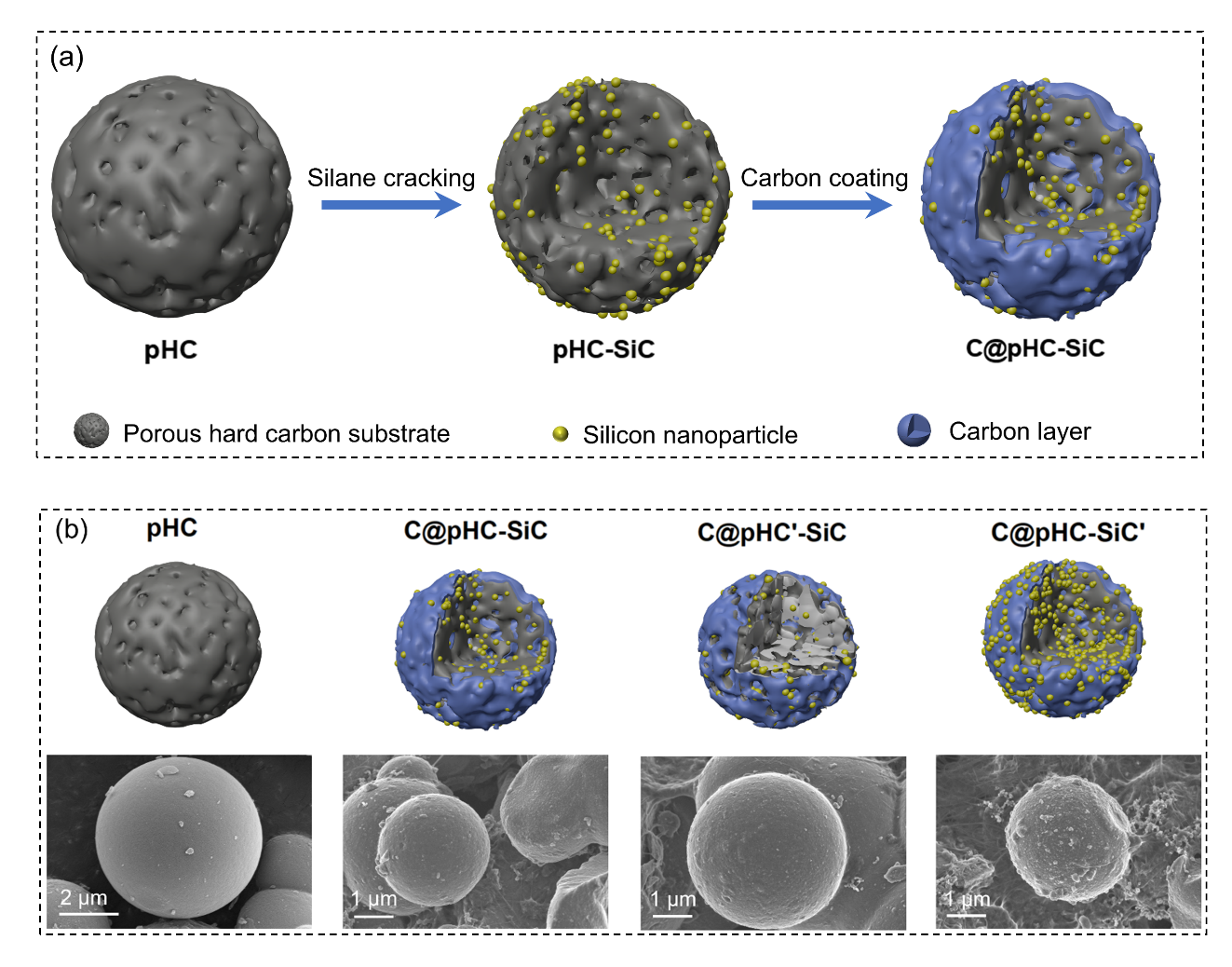

本研究采用两步法制备硅碳材料:首先,通过硅烷裂解将硅纳米颗粒填充到多孔硬碳基底中;然后,对前一步产生的中间体进行碳包覆。并通过调控基底材料和制备过程,设计合成了三种硅碳材料进行对比研究:对照组硅碳(C@pHC-SiC)、小孔径基底硅碳(C@pHC'-SiC)和高浮硅量硅碳(C@pHC-SiC')。

图1. (a)硅碳颗粒合成过程示意图;(b)多孔硬碳基底、对照组硅碳、小孔径基底硅碳和高浮硅量硅碳的结构示意图和SEM图像。

2. 不同浮硅含量与孔径大小的硅碳材料对电池热失控放热量的影响

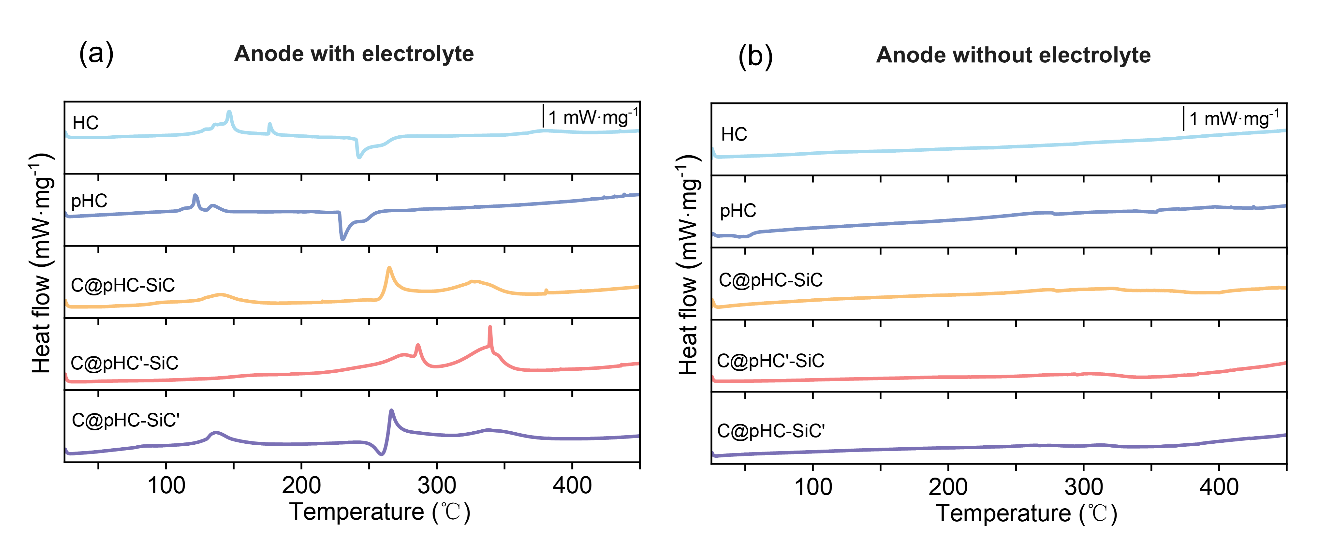

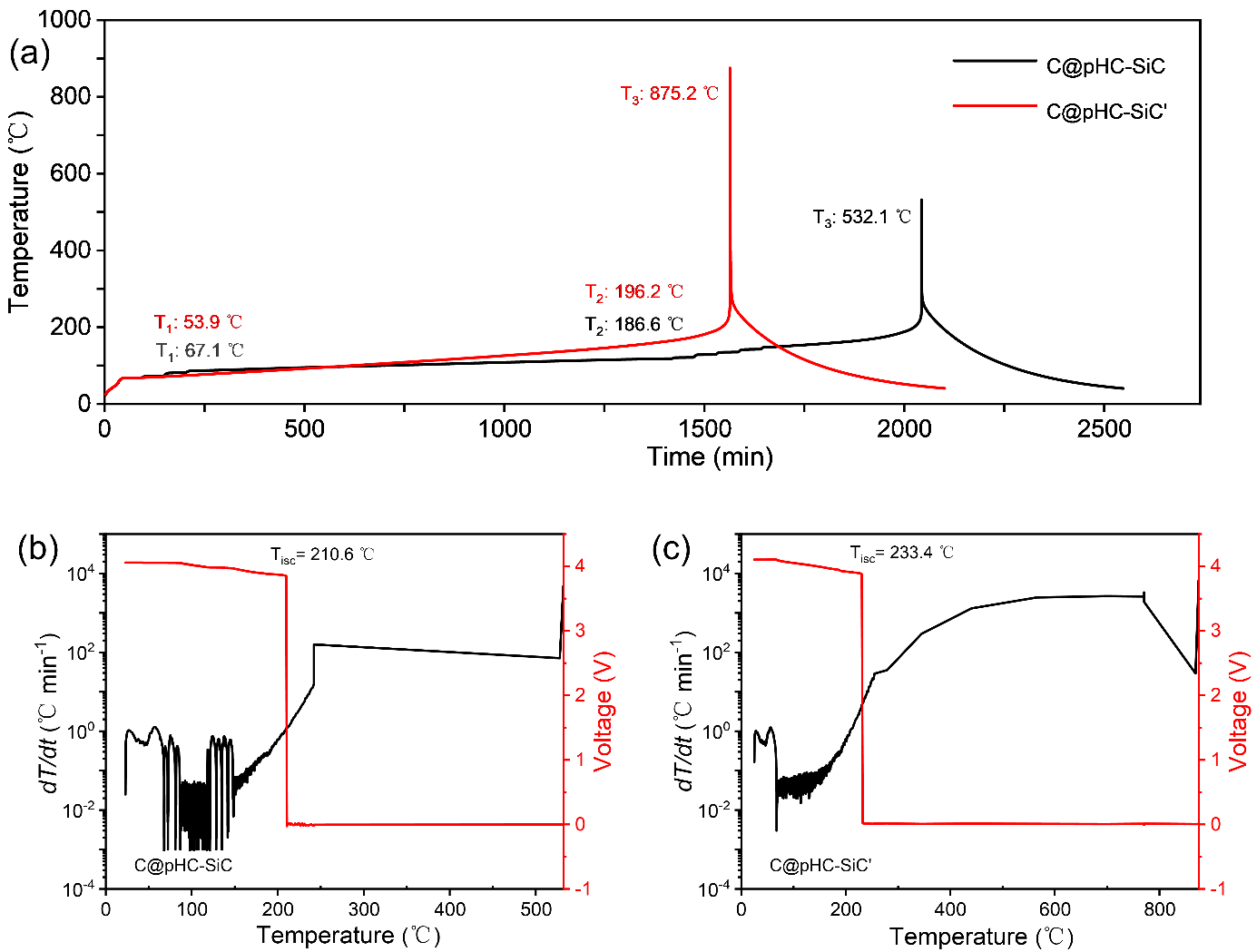

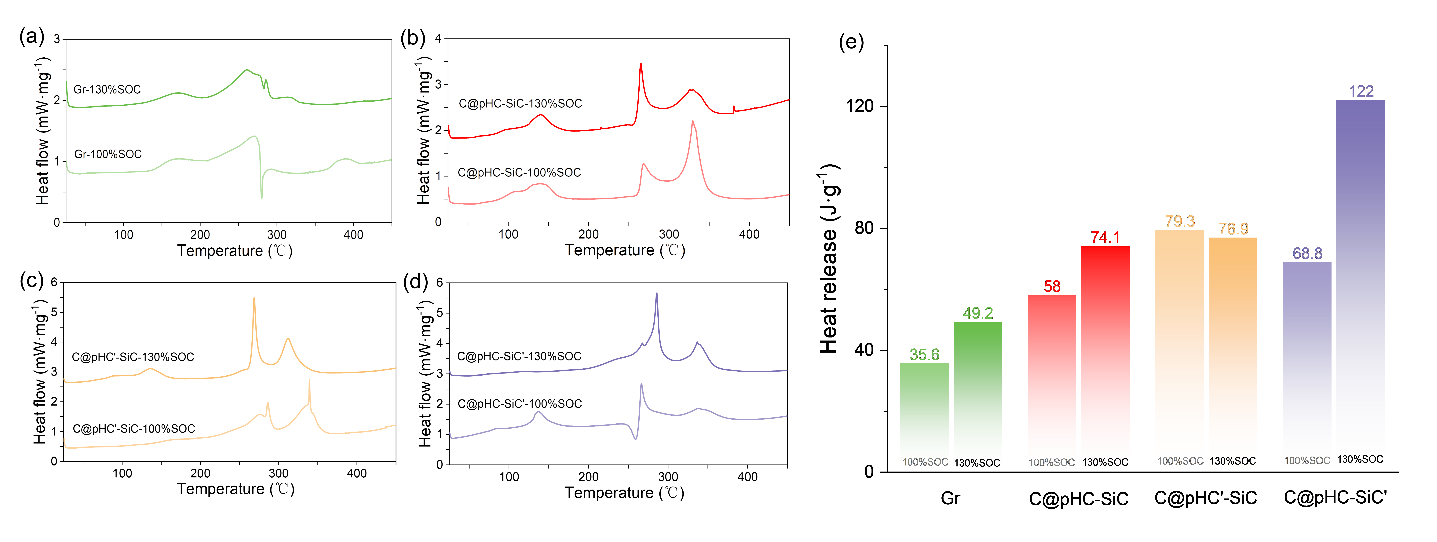

相同荷电状态下不同结构硅碳的差示扫描量热测试(DSC)结果表明:(1)与普通硬碳相比,多孔硬碳基底的放热量无明显差异,表明硬碳孔结构不直接影响热安全(HC vs pHC);(2)裸露在碳层外的浮硅会造成产热量剧增(C@pHC-SiC vs C@pHC-SiC');(3)多孔硬碳基底孔径大小会影响到其对纳米硅颗粒的束缚能力,进而间接影响硅碳热安全性(C@pHC-SiC vs C@pHC'-SiC)。通过对锂化负极进行单独DSC测试发现,无电解液时锂化负极无明显放热峰,说明放热主要源于锂化材料与电解液间的反应。由绝热加速量热测试(ARC)得到,高浮硅量软包电池最高温度可达875.2 ℃,远高于低浮硅量样品的532.1 ℃,进一步证明了浮硅对热安全性的影响。

图2. 硬碳、多孔硬碳、对照组硅碳、小孔径基底硅碳和高浮硅量硅碳在100%荷电状态下的DSC曲线:(a)加电解液;(b)不加电解液。

图3.(a)100% SOC NCM523||C@pHC-SiC和NCM523|| C@pHC-SiC'软包电池ARC测试中温度随时间变化曲线;(b)对照组硅碳和(c)高浮硅量硅碳负极ARC测试中温升速率和短路电压随温度变化曲线。

3. 不同荷电状态对电池热失控放热量的影响

通过解析130% SOC下的热失控行为,模拟电池过充与老化状态下硅碳的热安全性,证实了产热量会随锂化程度的增加而增加。其中,微量锂析出导致产热量有所增加;更充分的锂化使硅颗粒发生更大幅度的体积膨胀,基底孔洞无法束缚这部分硅颗粒,使其逸出形成浮硅,从而导致产热量进一步上升。因此,硅碳基底孔结构与纳米硅颗粒间的机械束缚作用必须考虑锂化状态的动态交互。

图4. 电解液存在情况下,同种负极在130%和100% SOC下的DSC曲线:(a)石墨,(b)对照组硅碳,(c)小孔径基底硅碳,(d)高浮硅量硅碳;(e)上述负极在130%和100% SOC下总放热量比较。

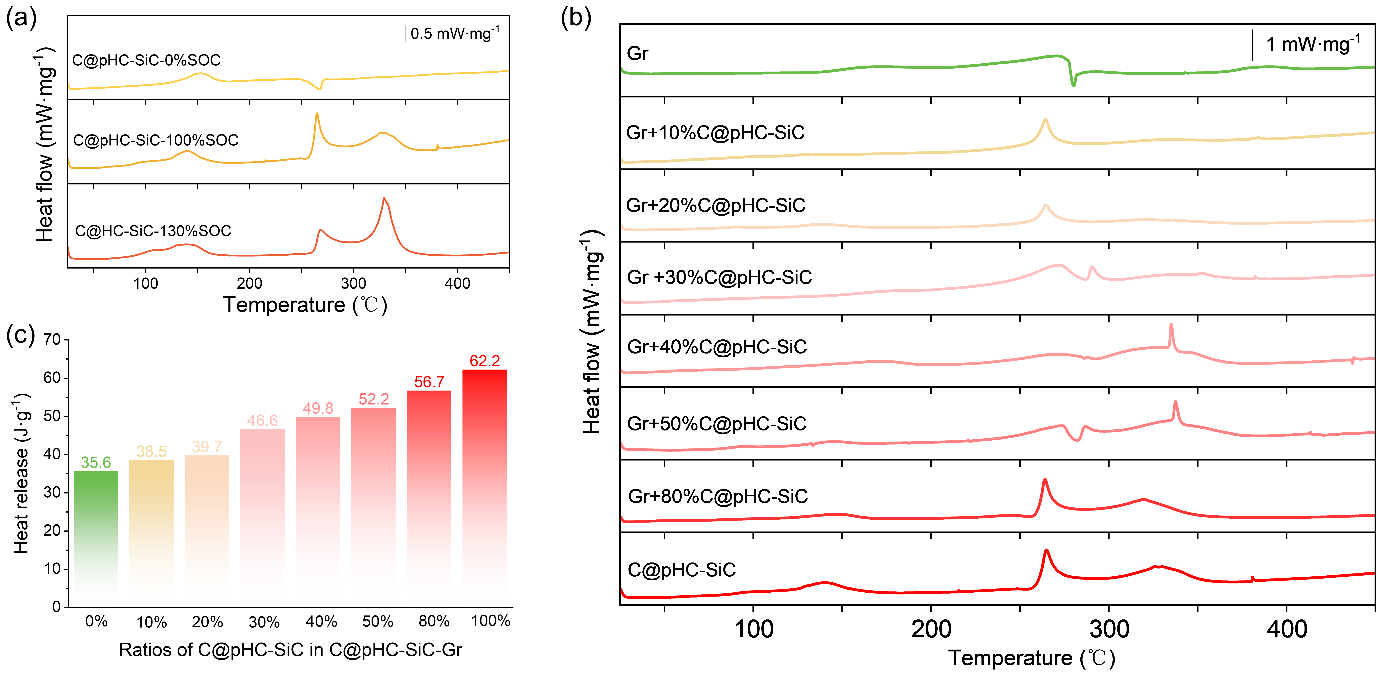

4. 不同硅碳材料掺杂比例对石墨负极热失控放热量的影响

由于硅碳负极的循环稳定性较差,硅碳/石墨复合负极已成为当前商业化电池的常用选择。为此,本研究解析了不同混合比例对照组硅碳/石墨复合负极热安全性的演变规律,为实用化电池的热安全风险评估提供参考。结果表明,放热量与硅碳比例呈正相关,即硅碳比例提升,热安全风险随之增加。因此,工业应用中,当提高硅碳掺混比例时,除了考虑能量密度与循环寿命,更应慎重评估电池的热安全性。

图5.(a)0%、100%、130%荷电状态下对照组硅碳负极;(b)不同比例对照组硅碳/石墨负极与电解质的DSC曲线;(c)不同比例对照组硅碳/石墨负极总放热量的比较。

主要结论与展望

本工作系统地探究了硅碳负极的微观结构与热安全性的关联性,揭示了浮硅颗粒是影响硅碳负极热安全性的直接因素,进而阐释了硬碳基底孔径分布与电极锂化状态对硅溢出行为的交互机制。基于上述发现,研究团队提出高热稳定硅碳复合材料的设计策略可从以下三方面开展:一、对硬碳基底进行“花瓶型”微孔设计,强化对纳米硅颗粒的空间限域能力;二、碳包覆层厚度优化,平衡界面离子传输与结构稳定性;三、重点关注硬碳基底与纳米硅颗粒锂化后膨胀系数差异,减少纳米硅的动态溢出。

通讯作者简介

沈馨,东南大学能源与环境学院至善博士后。主要研究方向为高比能锂电池、力-电化学-热多场耦合机制与相场方法。以(共同)第一/通讯作者身份在Adv Energy Mater,Fundamental Res等国际国内高水平期刊上发表论文10篇,包括4篇ESI高被引论文,总被引5700余次,h因子31。

程新兵,东南大学教授/博导,能源与环境学院副院长。长期从事高安全电化学能源工程,尤其涉及锂金属电池、固态电池、储能电池等相关工作。共发表SCI论文140余篇,他引36000余次,H因子83。以(共同)第一/通讯作者在Chem Rev、Nat Commun、Sci Adv、Chem、Joule、Adv Mater、Angew Chem Int Ed等期刊发表论文50余篇。授权中国专利12项,主持国自然重大培育基金、江苏省杰出青年基金等。获得教育部青年长江学者、东南大学五四青年奖章、科睿唯安高被引学者、爱思唯尔中国高被引学者等荣誉,担任中国全固态电池产学研协同创新平台专家委员、中国颗粒学会能源颗粒材料专委会秘书长等职务。

供稿:原文作者

编辑排版:《颗粒学报》编辑部

文章信息

Jiang, Z.-J., Luo, Z.-H., Guo, J.-X., Du, Y.-F., Jiang, F., Shen, N.-L., . . . Wu, Y. (2025). Thermal safety overview of silicon-carbon anode in lithium-ion batteries: Key parameters in determining the reactivity. Particuology, 100, 178-185. https://doi.org/10.1016/j.partic.2025.03.013.